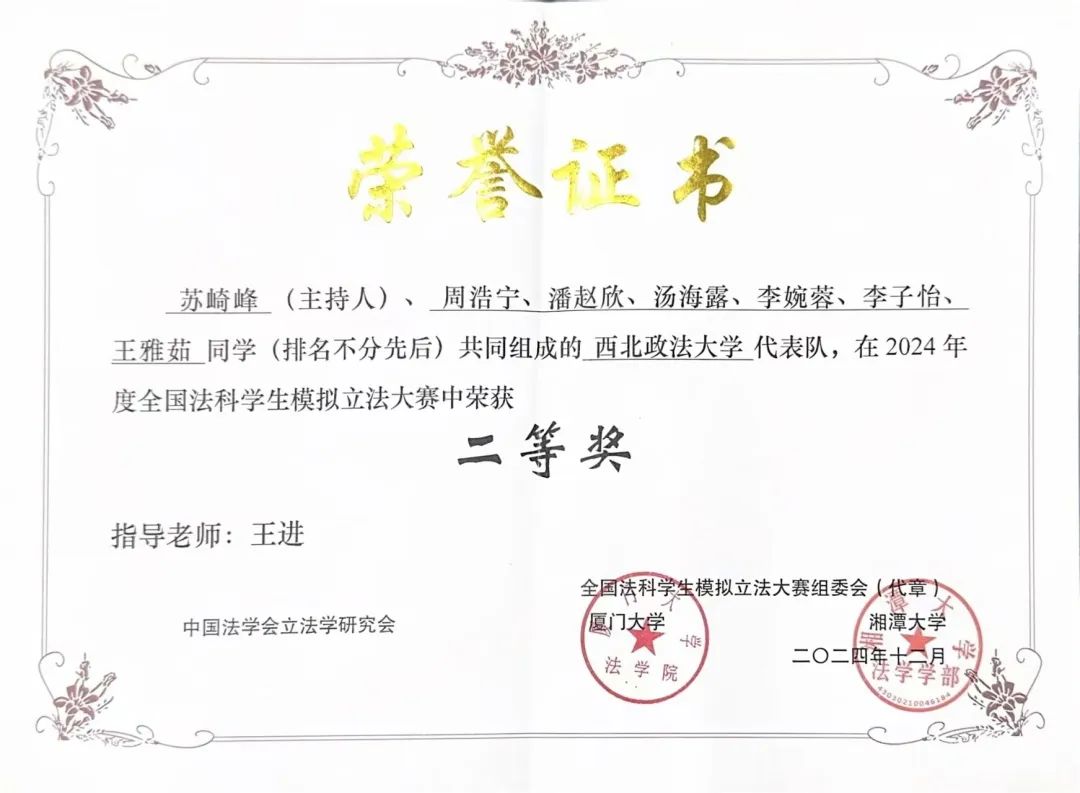

以法为舟,共筑民生之盾——2024全国法科生模拟立法大赛二等奖团队专访

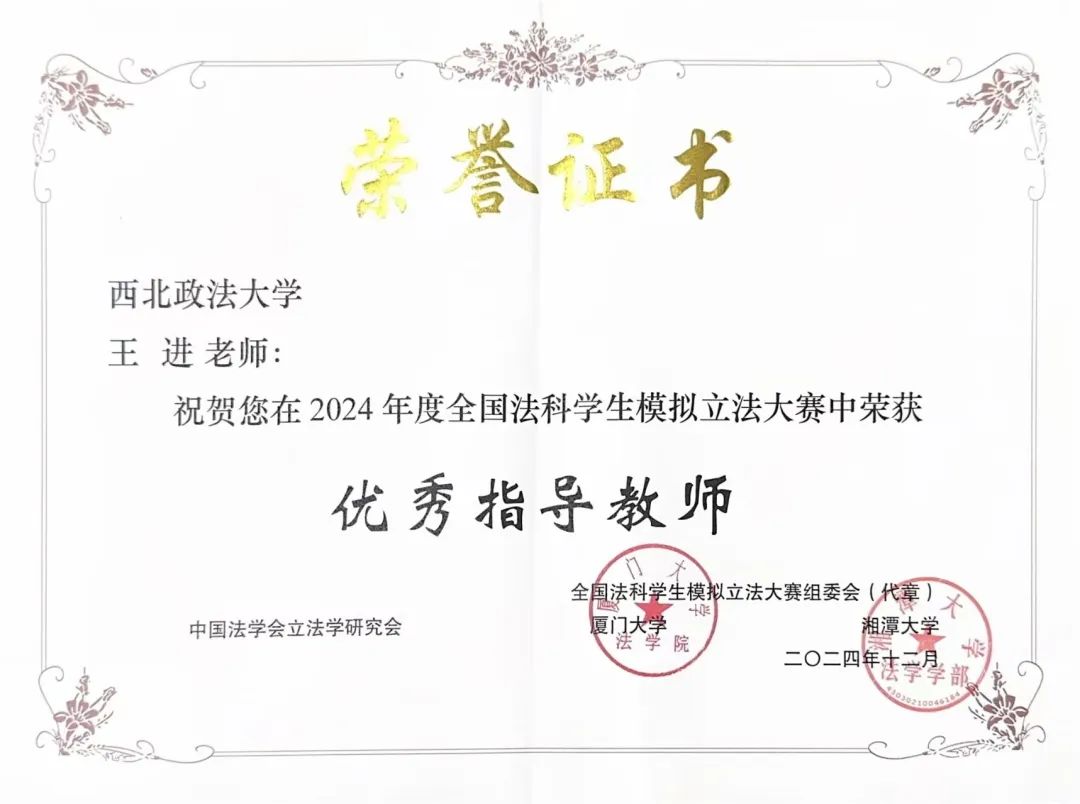

2024年12月,由中国法学会立法学研究会主办的全国法科生模拟立法大赛落下帷幕。在来自全国173所高校的激烈角逐中,由我院王进老师指导的团队,凭借《陕西省新就业形态劳动者权益保障条例(草案)》斩获全国二等奖,是我校参与全国法科生模拟立法大赛以来最好的成绩。

获奖作品:《陕西省新就业形态劳动者权益保障条例(草案)》

指导教师:王进

团队负责人:苏崎峰

团队成员:潘赵欣、周浩宁、汤海露、王雅茹、李婉蓉、李子怡

作品的问题导向:

新就业形态影响现存的就业结构,原有的劳动保障制度和社会制度不能完全调整新就业形态的劳动关系,存在诸如劳动关系不清晰、工资收入不稳定、职业发展空间弱化以及社会保障相对不足等短板。切实维护新就业形态劳动者的权益,对于支持和推动新就业形态的良性健康发展具有重要意义。

针对当前新就业形态下的劳动关系尚不能比照传统劳动法律体系予以调整,新就业形态下企业和劳动者之间的劳动关系就很难依据现有的法律进行认定,劳动纠纷和争议处置难,在缺少全国统一法律制度依据背景下,需要对具体个案中劳动者的工作自主性、工作持续性和市场参与性等因素进行综合考量。

自开赛公告发布以来,全体成员在王进老师的指导下有序备赛,聚焦党的二十大精神和习近平法治思想,充分调研本省新就业形态行业现状,多次召开会议共同研讨,仔细梳理立法资料,反复打磨草案条文,最终形成了参赛作品《陕西省新就业形态劳动者权益保障条例(草案)》及论证材料,并荣获本次立法大赛的“优秀指导教师”称号。

统筹策划:苏崎峰

作为队长,要时刻统筹团队比赛作品的进度,最艰难的是在立法价值冲突时作出决断。当草案内容引发团队内部分歧时,经常在自习室搜索判例资料,用判例推导关键信息。

调研先锋:汤海露、王雅茹

在西安街头,两人连续一周蹲守外卖站点,在调研期间,两人调研走访步数日均2万步,一点一点地用最真实的声音和数据支撑起团队作品的立法框架。

条文匠人:潘赵欣、周浩宁、李子怡、李婉蓉

在草案的起草过程当中,对每个法律条款都进行了认真的对待。研读多篇论文、法律条款,对草案文本用语反复琢磨。在对草案第7条修改当中,进行7次修改,最终形成了最终的条文。

Q1:从这次比赛中,您学到的最重要的一点是什么?

通过比赛,我深刻体会到立法工作绝非纸上谈兵,而是理论与实践高度融合的过程。例如,在起草法律条文时,必须兼顾法律逻辑的严密性与社会现实的复杂性,这要求我们既要扎实掌握法学理论,又要关注社会热点中的法治需求。此外,团队协作的重要性远超预期——每个环节都需要成员间反复论证、互补不足,这种协作模式让我意识到法律实务中“集体智慧”的不可替代性。

Q2:参赛过程中有没有遇到过特别困难的时刻?是如何解决问题、调整心态的?

备赛初期,面对庞杂的立法议题和有限的时间,团队曾陷入观点分歧与效率低谷。例如,在论证某条款的合理性时,我们因法理依据不足而多次陷入僵局。此时,我们通过分头检索国内外判例、组织模拟辩论,最终在指导老师的点拨下厘清了逻辑脉络。心态上我们将焦虑转化为“问题导向”的行动力,同时依靠团队互相鼓励,避免陷入自我否定。

Q3:在整个参赛过程中,最具挑战的部分是什么?是如何克服的?

备赛中最具挑战的是如何为新就业形态劳动者设计权益保障制度。传统劳动法难以覆盖平台用工的“去劳动关系化”特征,例如外卖骑手的职业伤害保障与算法监管缺乏依据,而过度保护又可能抑制数字经济活力。我们通过引入“劳动三分法”对灵活用工者赋予部分核心权利(如按单计费保险),同步建立算法备案审查和纠纷联调机制;参考地方试点经验(如江苏的公积金覆盖新业态群体),在立法中对新就业行业进行定期评估调整。这一过程让我深刻认识到,立法必须兼具制度刚性与实践弹性,才能平衡社会公平与技术创新。

Q4:作品的创新点有哪些?

我认为我们作品的创新点有以下三个方面。

第一,在规范用工关系中,《草案》立足新就业形态劳动者与平台企业之间的劳动关系界定问题,从劳动关系确认以及规范劳动就业合同入手,从本质上调整劳动者与用工单位之间的权利义务关系。

第二,通过充分考虑新业态劳动者的就业需求,转变社保利益与稳定劳动关系下的全日制用工相捆绑的思路,给予劳动者一定的倾斜保护,建立完善的劳动者权益保障体系。

第三,明确各方对新业态的监督责任,强化行业监管。《草案》通过规范政府、市场监管、交通运输、邮政管理等职能部门和行业主管部门等各方主体的监管职责,强化新业态行业监管机制。

Q5:团队是如何组成的?契机是什么?

团队由3名22级硕士研究生、4名23级硕士研究生组成。我们之所以组成一个团队是因为我们有一个共同的导师,王进老师。在王进老师的师门中,我们的学习氛围十分浓厚,师门之间的互帮互助更是成为了一个无声的传统。导师以身作则,严谨的工作态度成为了我们在学习生活中的榜样力量。

Q6:对其他想要参加比赛的同学的建议有哪些?

组队要找对人。团队里必须有会查数据的人,懂法律文书写作的人,最好再有个会做PPT的。团队的合作才是最终能够成功的原因。导师要找有实务经验的,最好是参与过地方立法的老师。提前和老师约定好每周固定指导时间,别等到最后两周才联系。

团队配合要到位。每个人都要了解队友的工作。负责写条款的同学要能说清调研数据,团队进度要共同掌握,齐头并进才是正道理。准备备用电脑和U盘,起草的过程中我们遇到过文件损坏的突发情况,好在有备份。团队的合作比其他任何都更为重要,真正好的作品不是某一个人的灵光一现,而是团队不同成员之间不同视角的思维碰撞、不断磨合才能产生的。

Q7:你还有哪些想和其他想要参加比赛的同学要说的话?

我最后想说的是,别把比赛当成终点。比赛之后,真正的挑战才刚开始。在校期间多多参与学院、学校组织的各类讲座,积累自己的经验。比赛期间锻炼出的团队默契和解决问题的方法,才是让我们走得更远的关键。就像我们指导老师说的:“得奖只是副产品,最重要的是你们这群年轻人学会了怎么把想法变成现实。”

参赛感言:

王进:

我校高度重视研究生实践教学质量,本次比赛中,团队得到了学校、学院大力支持,也是我校重视立法学教学和研究的体现。在比赛过程中,各位研究生参赛态度认真,团队协作高效,在条文结构、条文内容、条文格式等方面的积极讨论,在定稿过程中团队成员集思广益,细致认真。

苏崎峰:

作为模拟立法大赛的队长,这段经历让我深刻体会到法律不仅是冰冷的条文,更是凝聚共识的艺术。从最初对立法流程的生疏,到带领团队逐字推敲法案细节,我们经历了无数个深夜的头脑风暴,甚至为一条条款反复辩论十几稿。作为队长,我不仅要确保逻辑严谨,更要倾听每位队员的声音,在分歧中寻找平衡点——这让我明白立法者肩上“既要坚守原则,又要包容多元”的责任。

周浩宁:

作为团队的法条撰写成员,能够参与本次立法大赛并荣获二等奖,我深感荣幸与振奋。这份荣誉离不开王老师的悉心指导、队友的协作支持以及赛事平台提供的实践机会。在这次备赛过程中,我们深入研读法律文本,系统锤炼法条起草技能,既体会到立法工作的严谨与温度,也感受到团队智慧碰撞产生的创新力量。此次经历不仅加深了我们对立法原理的理解,更强化了将理论与实践相结合的专业能力。

潘赵欣:

穷理以致其知,反躬以践其实。在准备毕业论文的过程中,参加此次比赛,进入了紧张而有条不紊的备战阶段。查阅法条,做好总结创新,对我来说,每项任务都是一次全新的征途。“对于分配下来的任务,会担心自己完成得不够好。”从一而终,精益求精,这不仅支撑着我,也支撑着整个团队越走越远。

李婉蓉:

参与全国模拟立法大赛是段挑战与收获并存的难忘经历,极大提升了我的专业能力,在思维和团队协作上,也让我收获诸多感悟。备赛时,资料收集整理任务繁重。要研读相关法律条文,翻阅大量学术文献,每个环节都需投入不少精力。团队分工明确,我主要负责梳理法律条文。这一过程虽辛苦,却让我对相关法律领域有了深入了解。这次比赛让我对法律专业有了新认识。法律不只是书本条文,更是解决社会问题、推动社会进步的工具。模拟立法要综合考虑社会需求、利益平衡和实施可行性。

汤海露:

参加全国法科生模拟立法大赛是对自己专业能力的肯定。通过比赛,亲身体验法律程序的严谨性,提升了法律实务中的思辨与协作能力。这将进一步激励我在学术研究和实务操作中追求卓越,为法律事业的发展贡献力量。

王雅茹:

参加新就业形态下劳动者权益保障模拟立法大赛,让我深刻感受到团队协作的力量与立法的复杂性。每一次讨论都是一次思想的碰撞,我们通过不断沟通与磨合,最终形成了一份兼具创新性与可行性的立法草案。这让我明白,立法不仅是个人智慧的体现,更是团队协作的结晶。马克思所言:“权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展”。新就业形态下,劳动者权益保障任重道远,而我们的努力正是为这一目标贡献一份力量。

李子怡:

参加全国模拟立法大赛让我深刻理解了新就业形态下劳动者权益保障的复杂性,也让我在法学思维、团队协作和实践应用上得到了成长。从收集法律法规到拟定条例,我们不断探讨、推敲每一条规定的合理性与可行性,这不仅锻炼了我的逻辑能力,也让我对立法过程的严谨性和现实意义有了更直观的认识。正如梅因所言:“法律的历史,就是从身份到契约的历史。” 我深刻体会到,法律不仅是制度的约束,更是社会温度的体现,它应当顺应时代变化,保障每一个劳动者的基本权益。